ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。

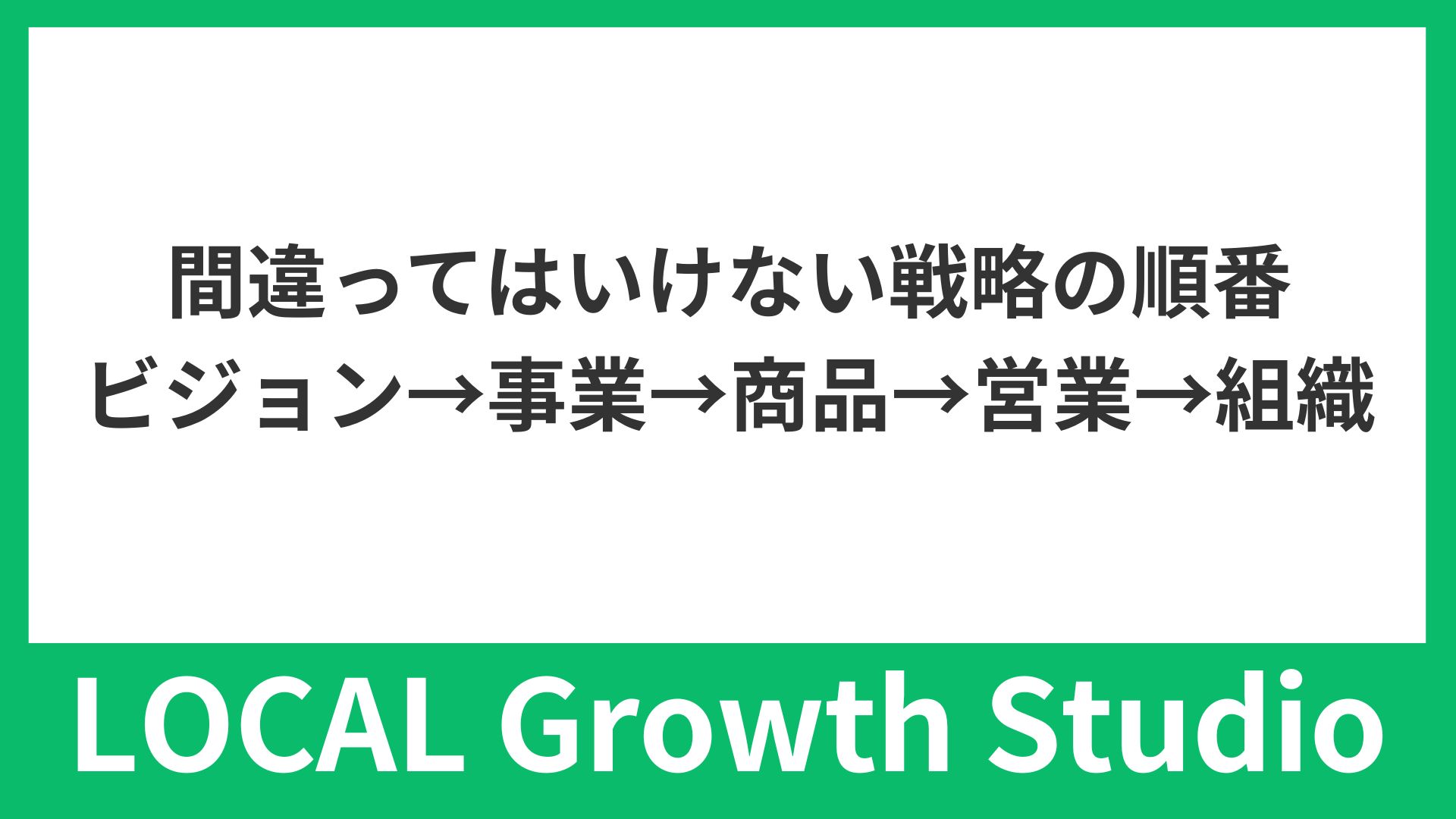

この記事は、「間違ってはいけない戦略の順番|ビジョン→事業→商品→営業→組織」について記載しています。

なぜ「戦略の順番」が重要なのか

事業の戦略を考える際、知らず知らずのうちに、わかりやすい部分から考え始めてしまうことがあります。「うちには営業が得意な人材がいるから、この手法で売ろう」「この価格なら売れそうだから、この商品を作ろう」といった形で、目の前にあるリソースや、すぐに実行できることから発想してしまうのです。

この考え方は、一見すると現実的で、実行しやすい戦略に思えます。実際、多くの企業がこのアプローチを取っています。しかし、実は戦略を決めるには正しい順番があり、その順番を意識することで、事業の成長性が大きく変わってくるのです。

地方企業の経営者や事業責任者と話をしていると、「人が足りない」「良い人材が採用できない」「予算が限られている」といった制約条件から戦略を考えているケースが非常に多いです。これらの制約は確かに現実ですが、制約から考え始めてしまうと、どうしても現状維持型の戦略になってしまいます。

本記事では、戦略を正しい順番で考えるための枠組みと、その実践方法について解説していきます。戦略には明確な階層構造があり、その順番を理解することで、現実的でありながらも成長性の高い戦略を描くことができるようになります。

戦略とは何か – やることとやらないことを決める

まず、「戦略」という言葉の本質について確認しておきましょう。

戦略という言葉は、「戦を略す」と書きます。つまり、本来は「戦わずして勝つ」「無駄な戦いを避ける」という意味が込められています。ビジネスの文脈に置き換えると、やることとやらないことを明確に決めることが戦略の本質です。

多くの企業が陥りがちなのは、「あれもこれもやりたい」「可能性があることは全部試したい」という状態です。しかし、リソース(人材、資金、時間)が限られている以上、すべてに手を出すことはできません。むしろ、やらないことを明確に決め、限られたリソースを集中投下することで、競合に勝てる領域を作り出すことが戦略の役割なのです。

例えば、あるBtoB向けのSaaS企業が「中小企業向けも、大企業向けも、どちらも対応できる製品にしよう」という戦略を取ったとします。一見すると市場が広がって良さそうですが、実際には中小企業が求めるシンプルさと、大企業が求める高度なカスタマイズ性の両立は難しく、「どちらのニーズにも中途半端」という製品になってしまう可能性が高いです。逆に、「従業員30名以下の中小企業に特化し、ITリテラシーが低くても使える簡単さを追求する」と決めれば、その領域で圧倒的な強みを作ることができます。

このように、戦略とは「何をやるか」だけでなく、「何をやらないか」を決めることで、自社の強みを最大化するための意思決定なのです。

戦略の階層構造を理解する

戦略を考える前に、まずその全体像を理解しておく必要があります。戦略には明確な階層構造があり、最上位から以下のように並んでいます。

- ビジョン(会社として成し遂げたいこと)

- 事業戦略

- 商品戦略

- 営業戦略

- 組織戦略

ビジョンがすべての出発点

戦略の最上位にあるのが、会社のビジョンです。ビジョンとは、「会社として何を成し遂げたいのか」「どんな社会を実現したいのか」という、事業を超えた大きな目標です。

例えば、以下のようなビジョンが考えられます。

- 「地域企業のデジタル化を推進し、地方経済を活性化する」

- 「中小企業の経営課題を解決し、日本の産業を支える」

- 「誰もが学び続けられる社会を作る」

ビジョンが明確であれば、そのビジョンを実現するために、どのような事業を展開すべきかが見えてきます。1つのビジョンから、複数の事業が生まれることもあります。

例えば、「地域企業のデジタル化を推進し、地方経済を活性化する」というビジョンを持つ会社であれば、以下のような事業が考えられます。

- デジタルマーケティング支援事業

- 業務効率化システムの開発・導入支援事業

- IT人材の育成・派遣事業

このように、ビジョンがあることで、どの事業に取り組むべきかの判断基準ができます。そして、各事業について、次に説明する事業戦略以下の階層を考えていくのです。

戦略の4つの階層

ビジョンの下に位置する4つの階層について、簡単に説明します。

- 事業戦略:どの市場に対して、どのような提供価値で事業を行うか

- 商品戦略:どのような仕様で、どの程度の価格で、どれだけのバリエーションを用意するか

- 営業戦略:顧客獲得をどのように行うか(デジタルマーケティング、リファラル、アウトバウンド営業など)

- 組織戦略:営業戦略を遂行するための組織体制、人数配分、必要人材要件

この順番が非常に重要です。上位の戦略が決まることで、下位の戦略の方向性が定まります。逆に、下位の戦略から考え始めてしまうと、事業全体としての一貫性が失われ、場当たり的な対応になってしまいます。

それぞれの階層について、詳しく見ていきましょう。

事業戦略:すべての出発点

事業戦略は、すべての戦略の大元となる最も重要な意思決定です。ここで決めるべきことは、大きく2つあります。

どの市場に対して事業を行うのか

まず、自社がターゲットとする市場を明確にする必要があります。市場とは、「誰に対して」「どんな課題を解決するのか」を定義することです。

例えば、同じ「教育事業」であっても、以下のように市場は細分化されます。

- 大学受験を控えた高校生向けの学習塾

- 社会人向けのビジネススキル研修

- シニア層向けの生涯学習プログラム

- 企業向けのDX人材育成支援

それぞれの市場では、顧客のニーズも、競合の状況も、成長性も全く異なります。どの市場を選ぶかによって、事業の方向性が大きく変わるのです。

市場を選ぶ際に重要なのは、以下の観点です。

- 市場規模:その市場はどの程度の規模があるのか?成長しているのか、縮小しているのか?

- 競合環境:強力な競合がひしめいているのか、それともニッチで競合が少ないのか?

- 参入障壁:新規参入しやすいのか、それとも高度な技術や資格が必要なのか?

- 自社の強み:自社の持つリソースや強みを活かせる市場なのか?

どのような提供価値で勝負するのか

市場を決めたら、次に「その市場において、自社はどのような価値を提供するのか」を明確にします。これが提供価値(バリュープロポジション)です。

提供価値を考える際には、以下の問いが有効です。

- 顧客が抱えている課題は何か?

- その課題を、既存のサービスはどう解決しているか?

- 自社は、それをどう改善できるのか?何が独自の強みなのか?

例えば、地方の人材紹介事業であれば、以下のような提供価値が考えられます。

- 「都市部の優秀な人材を、地方企業に紹介することで、地域経済の活性化に貢献する」

- 「地元密着で企業の内情を深く理解し、単なるスキルマッチングではなく、カルチャーフィットも重視したマッチングを実現する」

提供価値が明確であればあるほど、後に続く商品戦略、営業戦略、組織戦略の方向性がブレなくなります。逆に、提供価値が曖昧なまま進めてしまうと、「何を売っているのかわからない会社」になってしまいます。

商品戦略:提供価値を具体化する

事業戦略で「どの市場に、どんな価値を提供するか」が決まったら、次はそれを具体的な商品やサービスの形にする段階です。これが商品戦略です。

商品の仕様と価格を決める

商品戦略では、以下のことを決定します。

商品の仕様

- どのような機能やサービス内容を提供するのか?

- 品質やスペックはどの程度にするのか?

- 顧客にとって「これがあれば十分」と思えるレベルはどこか?

例えば、Webマーケティング支援サービスであれば、以下のような選択肢があります。

- 「広告運用代行のみ」に特化する

- 「広告運用+SEO対策+SNS運用」のフルサポート

- 「戦略策定から実行まで一気通貫」で支援

どの仕様を選ぶかは、事業戦略で定めた提供価値と整合性が取れている必要があります。

価格設定 価格設定は、商品戦略の中でも特に重要な要素です。ここで大切なのは、ターゲットが感じる価値に対して価格を決めるという視点です。

よくある間違いは、社内や知人から「この価格は高い」「もっと安くすべき」といった意見を受けて、価格を下げてしまうことです。しかし、こうした意見は、ターゲット以外からの主観的な感想でしかなく、判断基準にはなりません。

価格設定で重要なのは、以下の視点です。

1. ターゲットが現在払っている代替策のコスト ターゲット顧客は、あなたの商品がない場合、その課題をどう解決していますか?その代替策にいくら払っているかを調べることが、価格設定の出発点になります。

例えば、中小企業向けの経理業務効率化システムを開発する場合を考えてみましょう。

- 現状、経理担当者が手作業で行っており、月40時間かかっている

- 経理担当者の時給を2,000円とすると、月8万円の人件費がかかっている

- 年間では96万円のコストになる

このケースでは、あなたのシステムが月3万円(年間36万円)であれば、年間60万円のコスト削減になり、十分に価値があると感じてもらえる可能性が高いです。

2. ターゲットが感じる価値の大きさ 代替策のコストだけでなく、あなたの商品が提供する付加価値も考慮します。

例えば、上記の経理システムが以下の価値を提供するとします。

- 作業時間を80%削減(月40時間→8時間)

- 人為的ミスをゼロにする

- リアルタイムでの経営数値の把握が可能になる

この場合、単なるコスト削減だけでなく、「経営の意思決定スピードが上がる」「ミスによるトラブルがなくなる」という価値も提供しています。これらの価値を金額換算することで、より高い価格設定も正当化できます。

3. 競合の価格帯 同じような価値を提供する競合製品がある場合、その価格帯も参考にします。ただし、競合と全く同じ価値を提供しているわけではないため、単純に競合価格に合わせるのではなく、自社の独自性を踏まえて調整します。

価格設定には、大きく3つのアプローチがあります。

- コストベース:自社のコストに利益を乗せて価格を設定する

- 競合ベース:競合他社の価格を参考に設定する

- 価値ベース:顧客が感じる価値に基づいて設定する

最も推奨されるのは「価値ベース」の価格設定です。ターゲット顧客が代替策として払っている費用の相場感や、かかっている時間・人件費などから設計することで、納得感の高い価格設定が可能になります。

商品のバリエーションをどうするか

もう一つ重要なのが、商品のバリエーション(ラインナップ)をどの程度用意するかです。

例えば、以下のような選択肢があります。

- シングルプラン:1つのプランのみを提供し、シンプルにする

- スモール・ミディアム・ラージ:顧客の規模やニーズに応じて3段階程度のプランを用意する

- フルカスタマイズ:顧客ごとに完全にカスタマイズした提案を行う

バリエーションが多すぎると、顧客が選びにくくなり、社内のオペレーションも複雑になります。逆に、選択肢が少なすぎると、顧客のニーズに応えられず機会損失が発生します。

事業戦略で定めた市場と提供価値を踏まえ、「どの程度のバリエーションが最適か」を判断することが商品戦略の重要なポイントです。

営業戦略:顧客獲得の方法を選ぶ

商品戦略が固まったら、次は「その商品を、どうやって顧客に届けるか」を考えます。これが営業戦略です。

営業戦略の幅広さを理解する

営業戦略と聞くと、「営業担当者が顧客に売り込む」というイメージを持つかもしれませんが、実際にはもっと幅広い概念です。営業戦略には、以下のようなあらゆる顧客獲得手法が含まれます。

デジタルマーケティング

- Web広告(Google広告、SNS広告など)

- SEO対策(検索エンジン最適化)

- コンテンツマーケティング(ブログ、動画、ホワイトペーパーなど)

- メールマーケティング

- SNS運用

リファラル(紹介)

- 既存顧客からの紹介

- パートナー企業からの紹介

- 口コミを促す仕組み作り

アウトバウンド営業

- テレアポ(電話営業)

- 飛び込み営業

- 展示会やセミナーでの新規開拓

- DMやメール営業

インバウンド営業

- 問い合わせへの対応

- 資料請求からのフォロー

- ウェビナーや勉強会の開催

これらの手法の中から、事業戦略と商品戦略に最も適した手法を選択するのが営業戦略の役割です。

事業・商品に適した営業手法を選ぶ

重要なのは、「どの営業手法が自社に合っているか」を見極めることです。これは、事業戦略で定めた市場と、商品戦略で定めた商品の特性によって大きく変わります。

例えば、以下のような判断基準があります。

高単価のBtoB商品の場合 顧客の意思決定に時間がかかり、複数の関係者が関与します。この場合、有効なのは以下の手法です。

- セミナーやウェビナーで専門性をアピールし、リードを獲得する

- ホワイトペーパーなどのコンテンツで信頼を構築する

- 営業担当者が丁寧にヒアリングし、カスタマイズ提案を行う

低単価のBtoC商品の場合 顧客の意思決定は早く、大量の顧客を獲得する必要があります。この場合、有効なのは以下の手法です。

- Web広告で広くリーチを取る

- ECサイトで簡単に購入できる仕組みを作る

- SNSで認知を拡大し、口コミを促す

地域密着型サービスの場合 特定の地域内での認知と信頼が重要です。この場合、有効なのは以下の手法です。

- MEO(Map Engine Optimization)でGoogleマップ上位表示を狙う

- 地域のイベントや商工会議所での露出を増やす

- 既存顧客からの紹介を促す仕組みを作る

このように、事業と商品の特性に応じて、最適な営業手法は変わります。「とりあえず広告を出す」「とりあえず営業を雇う」ではなく、戦略的に手法を選択することが重要です。

組織戦略:実行体制を整える

営業戦略が決まったら、最後に「その戦略を実行するための組織体制」を考えます。これが組織戦略です。

営業戦略に基づいて組織を設計する

組織戦略では、以下のことを決定します。

人数配分 営業戦略で決めた各手法に、何人のメンバーを配置するのかを決めます。

例えば、営業戦略で「デジタルマーケティングを軸に、営業担当者がフォローする」と決めた場合、以下のような配分が考えられます。

- Webマーケター:2名

- インサイドセールス(問い合わせ対応・リード育成):2名

- フィールドセールス(商談・クロージング):3名

この人数配分は、営業戦略で決めた手法の優先度と、想定される業務量に基づいて決定します。

必要人材の要件 各ポジションに必要なスキルや経験を明確にします。

例えば、Webマーケターであれば以下のような要件が考えられます。

- Google広告、Facebook広告の運用経験

- Google Analyticsを使ったデータ分析スキル

- SEOの基礎知識

この要件が明確になることで、採用活動や育成計画も具体化できます。

すべてを内製化する必要はない

組織戦略を考える際、多くの企業が「すべて自社で人材を揃えなければ」と考えがちですが、これは必ずしも正しいアプローチではありません。特に立ち上げ初期の少人数のチームでは、すべての機能を内製化しようとすると、過剰な役割になってしまい、メンバーの負担が大きくなりすぎます。

重要なのは、採用しやすい人材と採用しづらい希少な職種を見極め、業務委託や代理店の活用を検討しながら、体制作りを検討することです。

内製化を優先すべき人材 まず内製化するべき人材は、顧客との折衝を行う人材です。具体的には、営業担当者やカスタマーサクセス担当者です。

なぜなら、顧客との直接的なコミュニケーションを通じて得られる情報(顧客のニーズ、商品への反応、競合の動向など)は、事業の改善に不可欠だからです。この部分を外部に委託してしまうと、顧客の生の声が届きにくくなり、事業の成長スピードが鈍化します。

外部リソースの活用を検討すべき領域 一方で、以下のような領域は、外部リソースの活用を積極的に検討すべきです。

- 専門性が高く、採用が難しい職種

- Webデザイナー、エンジニア、動画制作など、専門スキルが必要な職種は、フリーランスや制作会社への委託を検討します。特に、常時フルタイムで必要ない場合は、外部活用の方がコスト効率が良いケースが多いです。

- 間接部門の業務

- 経理、総務、人事などの間接部門の業務は、事業規模が小さいうちは外部のアウトソーシングサービスを活用することで、少人数で運営できます。

- 一時的に必要な業務

- 新規事業の立ち上げ時に一時的に必要となる市場調査や、システム開発などは、プロジェクトベースで外部に委託する方が効率的です。

例えば、デジタルマーケティング支援事業を立ち上げる場合、以下のような体制が考えられます。

- 内製:営業担当者3名、カスタマーサクセス担当者2名

- 外部委託:Webサイト制作(制作会社)、広告クリエイティブ制作(フリーランスデザイナー)、複雑な広告設定(マーケティングエージェンシー)

このように、事業の進捗状況や予算に応じて、柔軟に内製と外部活用のバランスを調整していくことが重要です。事業が成長し、安定的に業務が発生するようになったタイミングで、段階的に内製化を進めていくという戦略も有効です。

組織戦略は営業戦略に従う

ここで重要なのは、組織戦略は営業戦略を実行するための手段であるという点です。

よくある間違いは、「今いる人材に合わせて営業戦略を決める」というアプローチです。例えば、「うちには飛び込み営業が得意な人がいるから、飛び込み営業中心で行こう」という考え方です。

しかし、これでは本末転倒です。まず、事業戦略と商品戦略に基づいて最適な営業戦略を決め、その営業戦略を実行できる組織を作る、という順番が正しいのです。

もちろん、理想的な組織がすぐに作れるわけではありません。採用には時間がかかりますし、育成も必要です。だからこそ、外部リソースをうまく活用しながら、段階的に理想の組織に近づけていくという視点が重要なのです。

原則は上から順番に決める

ここまで、事業戦略→商品戦略→営業戦略→組織戦略という4つの階層を見てきました。この順番を守ることが、戦略策定において最も重要な原則です。

なぜ上から順番に決めるべきなのか

上から順番に決めるべき理由は、以下の通りです。

1. 一貫性が保たれる 上位の戦略が決まることで、下位の戦略の方向性が明確になります。すべての階層が同じゴールに向かって整合性を持つようになります。

例えば、事業戦略で「高付加価値のプレミアムサービスを提供する」と決めた場合、商品は高品質・高価格になり、営業は丁寧なコンサルティング型になり、組織には専門性の高い人材が必要になります。すべてが一貫しています。

2. 大きな成長を描ける 大元から考えることで、現状の延長線上ではない、大きな目標を掲げることができます。制約条件から考え始めると、どうしても守りの戦略になってしまいます。

3. 意思決定の基準が明確になる 上位の戦略が決まっていれば、日々の細かな意思決定も迷わずに行えます。「これは事業戦略に合っているか?」という基準で判断できるからです。

大元から考えることの重要性

特に地方企業においては、「今あるリソースで何ができるか」という発想になりがちです。しかし、これでは現状維持が精一杯で、大きな成長は望めません。

そうではなく、「どの市場で、どんな価値を提供すれば、大きな成長が実現できるか」という事業戦略から考え始めることで、現状を打破する戦略が生まれます。

もちろん、理想と現実のギャップは必ず生じます。しかし、そのギャップを埋める努力をすることで、組織は成長していくのです。最初から現実に合わせた戦略では、成長の余地がなくなってしまいます。

下位戦略からのフィードバックをどう扱うか

原則は上から順番に決めると述べましたが、実際には下位の戦略から上位の戦略にフィードバックを行うケースもあります。完全に一方通行ではなく、ある程度の柔軟性は必要です。

よくあるフィードバックのケース

最もよくあるのが、組織戦略からのフィードバックです。

具体的には、以下のような状況です。

- 営業戦略で必要とされる人材が、市場に存在しない、または採用が非常に難しい

- 育成に時間がかかりすぎて、事業の立ち上がりが遅れてしまう

- 給与水準が地域の相場と合わず、人材確保が困難

例えば、営業戦略で「高度なデジタルマーケティングを駆使する」と決めたものの、地方でそのスキルを持つ人材を採用できないというケースがあります。この場合、以下のような対応が考えられます。

商品戦略へのフィードバック

- 一時的なキャンペーン価格で販売し、商談の難易度を下げる

- 商品の仕様を簡略化し、営業担当者の負担を減らす

- 導入までのサポートを手厚くすることで、営業スキルへの依存度を下げる

営業戦略へのフィードバック

- 当面は外部のマーケティングエージェンシーに委託する

- より簡単に実行できる営業手法(例:既存顧客からの紹介)に一部シフトする

- 段階的に高度な手法に移行するロードマップを作る

このように、組織の現実を踏まえて、商品戦略や営業戦略に調整を加えることは必要です。

フィードバックを受け入れすぎてはいけない

ただし、注意すべきなのは、下位戦略からのフィードバックを受け入れすぎてはいけないという点です。

現実に合わせすぎてしまうと、以下のような問題が生じます。

- 現状のリソースでできることしかやらなくなる

- 結果として、現状維持または緩やかな衰退になる

- 競合に対する優位性が作れない

- 事業としての魅力が失われ、優秀な人材も集まらなくなる

例えば、「デジタルマーケティングができる人材がいないから、飛び込み営業だけで行こう」と決めてしまうと、効率が悪く、スケールしない事業になってしまいます。それでは、いつまでたっても大きな成長は望めません。

高い目標と現実のバランス

では、理想と現実のギャップに対して、どのようなスタンスで臨むべきなのでしょうか。

成長の限界を理解する:T2D3という指標

戦略を策定する際、「どこまで高い目標を設定すべきか」という問いに直面します。この問いに対する一つの参考指標が、スタートアップの世界で語られる「T2D3」です。

T2D3とは、「Triple, Triple, Double, Double, Double」の略で、以下のような成長曲線を指します。

- 1年目:売上を3倍にする(Triple)

- 2年目:売上を3倍にする(Triple)

- 3年目:売上を2倍にする(Double)

- 4年目:売上を2倍にする(Double)

- 5年目:売上を2倍にする(Double)

例えば、1年目の売上が1,000万円だとすると、5年後には約7.2億円になる計算です。この成長率は非常に高く見えますが、スタートアップの世界では、T2D3が組織が壊れない最大レベルの成長ラインと言われています。

つまり、これ以上の成長を目指すと、組織の採用・育成が追いつかず、オペレーションが崩壊し、かえって事業が停滞してしまうリスクが高まるのです。

この事例が示唆しているのは、「高い目標を掲げることは重要だが、組織の成長スピードには限界がある」という現実です。どんなに優れた戦略を描いても、それを実行する組織が追いつかなければ、絵に描いた餅になってしまいます。

戦略策定者が持つべき基準

戦略を策定する人が持つべき基準は、高い目標を掲げて、どの部分をストレッチさせるかという視点です。

ストレッチとは、現状よりも少し高い目標を設定し、それを実現するために組織全体が努力することを指します。簡単に達成できる目標では成長は生まれませんが、あまりに非現実的な目標では誰もついてきません。

重要なのは、「ここだけは絶対に強化する」という優先順位を明確にすることです。すべての領域で同時にストレッチするのは現実的ではありません。

例えば、以下のような選択肢があります。

- 商品力に集中投資し、営業は既存リソースで対応する

- 営業力の強化に注力し、商品は既存のものを磨き込む

- 優秀な人材の採用・育成を最優先し、その人材が力を発揮できる環境を整える

どれが正解ということはなく、自社の状況や市場環境によって判断します。

そして、何よりも大切なのは、より良い事業を作っていくという視点を持つことです。現実に合わせた戦略は実行しやすいですが、それでは競合に勝つことも、顧客に選ばれ続けることも難しくなります。理想を掲げて、段階的にそこに近づいていく努力をすることで、組織は成長し、事業は強くなっていくのです。

まとめ:戦略策定者が持つべき基準

ここまで、戦略の階層構造と、その正しい順番について解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめておきます。

戦略の階層構造を理解する

戦略には明確な階層構造があります。

- ビジョン:会社として成し遂げたいこと(複数の事業の大元となる目標)

- 事業戦略:どの市場に対して、どのような提供価値で事業を行うか

- 商品戦略:どのような仕様で、どの程度の価格で、どれだけのバリエーションを用意するか

- 営業戦略:顧客獲得をどのように行うか(デジタルマーケティング、リファラル、アウトバウンド営業など)

- 組織戦略:営業戦略を遂行するための組織体制、人数配分、必要人材要件

原則は上から順番に決める

戦略は、ビジョン→事業戦略→商品戦略→営業戦略→組織戦略の順番で決めることが原則です。大元から考えることで、一貫性が保たれ、より高い成長を描くことができます。

下位戦略からのフィードバックは慎重に扱う

組織の現実を踏まえた調整は必要ですが、現実に合わせすぎてはいけません。知らず知らずのうちに、わかりやすい部分(組織や営業)から考え始めてしまうと、現状維持型の戦略になってしまいます。

高い目標を掲げ、ストレッチする部分を決める

戦略策定者が持つべき基準は、高い目標を掲げて、どの部分をストレッチさせて、より良い事業を作っていくか、という視点です。ただし、T2D3の事例が示すように、組織の成長スピードには限界があることも理解した上で、現実的な成長曲線を描くことが重要です。

内製と外部活用を柔軟に使い分ける

組織戦略では、すべてを内製化する必要はありません。顧客折衝を行う人材(営業・カスタマーサクセス)は内製化を優先し、専門性の高い職種や間接業務は外部リソースを活用しながら、事業の進捗に応じて柔軟に体制を調整していくべきです。

現状のリソースに合わせた守りの戦略ではなく、ビジョンやあるべき姿から逆算した攻めの戦略を描き、そこに向かって組織を変革していくことが、真の戦略策定者の役割なのです。

地方企業においても、この原則は変わりません。むしろ、リソースが限られているからこそ、戦略的に「やることとやらないこと」を明確にし、限られたリソースを集中投下することが重要です。

本記事で解説した戦略の階層構造と順番を理解し、自社の戦略を見直してみてください。もし、組織戦略や営業戦略から考え始めていたとしたら、一度立ち止まって、ビジョンや事業戦略から考え直すことをお勧めします。

正しい順番で戦略を策定することで、事業の成長スピードは大きく変わります。

「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)

つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director

リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。