ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。

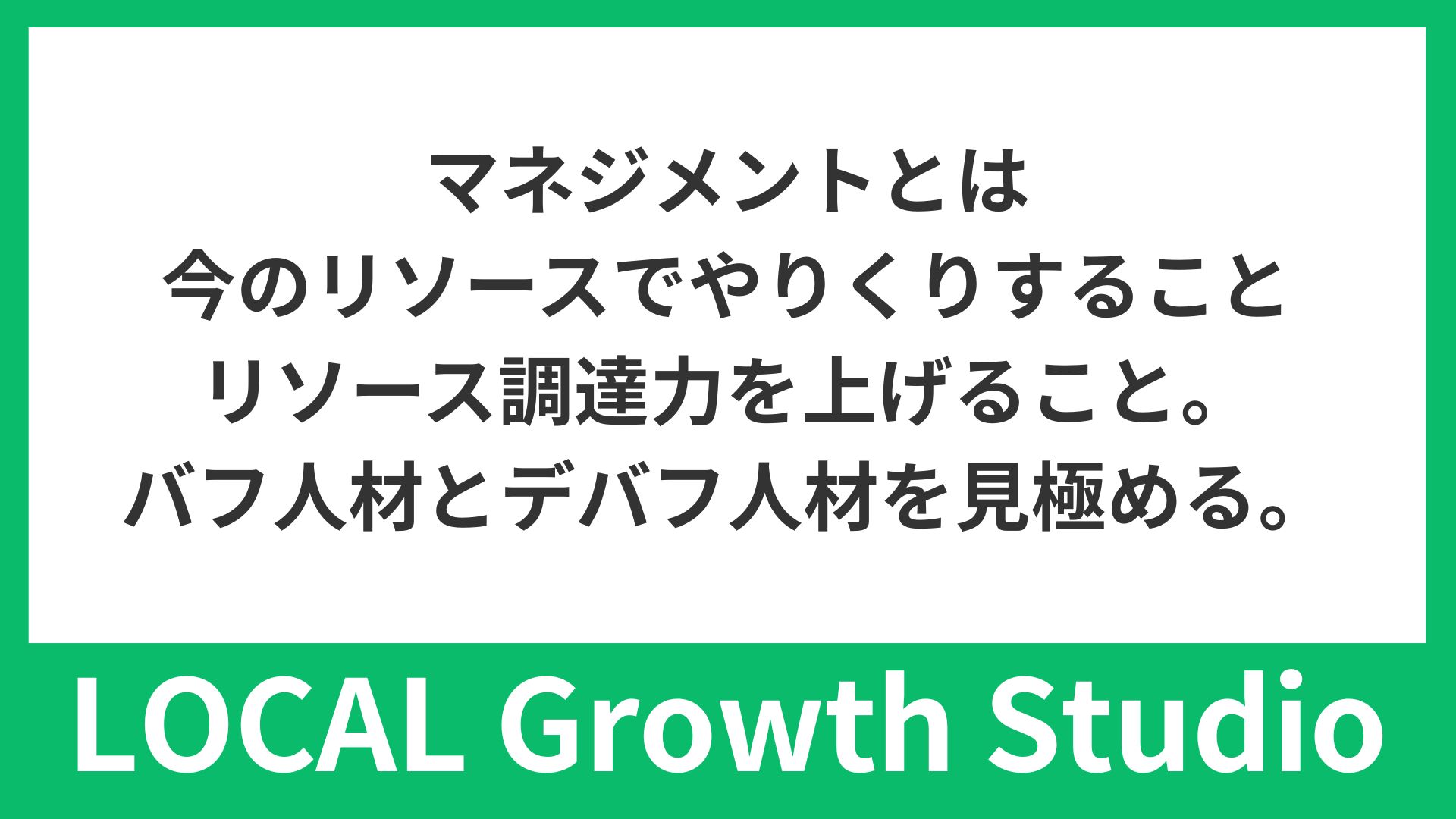

この記事は、「マネジメントとは、今のリソースでやりくりすること、リソース調達力を上げること。バフ人材とデバフ人材を見極める。」について記載しています。

マネジメントの本質はやりくりである

「もっと優秀な人材がいれば」「もっと予算があれば」「もっと時間があれば」

こうした声は、多くの組織で日常的に聞かれるものです。特に地方企業では、都市部と比較して人材確保が難しく、リソース不足は常に経営課題として挙げられます。しかし、本当の問題は「リソースが足りない」ことではなく、「今あるリソースをどう最大限に活用するか」という点にあるのです。

マネジメントの本質とは、与えられた条件の中で最大の成果を出すことです。それはつまり「やりくり」の技術と言えるでしょう。どんな組織であっても、理想的なリソース環境が整うことはまれです。常に何かが足りない状態で、それでも成果を出していかなければならないのが経営の現実なのです。

優れたマネジャーは、足りないリソースを嘆くのではなく、今あるリソースで何ができるかを考え、工夫します。この「やりくり」の姿勢と能力こそが、特に地方企業やスタートアップなど、リソースに制約のある組織にとって重要な競争力となります。

既存リソースの最大活用

マネジメントにおける「やりくり」の第一歩は、既存リソースの最大活用です。これには以下のような観点が含まれます:

1. 既存人材の強みを活かす

多くの組織では、メンバーの持つ強みが十分に活かされていません。各メンバーの強みを把握し、その強みが最も発揮される役割に配置することで、追加投資なしにパフォーマンスを向上させることができます。

例えば、細かいデータ分析が得意なメンバーを顧客折衝よりもマーケティング分析に配置したり、コミュニケーション能力が高いメンバーを内部業務よりも顧客対応に配置したりすることで、同じ人員でもパフォーマンスが大きく変わります。

2. 無駄の排除

リソースを増やすことと同じくらい、あるいはそれ以上に効果的なのが、無駄を排除することです。多くの組織では、以下のような形で貴重なリソースが浪費されています:

- 不要な会議や報告書

- 複雑化したプロセスや承認フロー

- 明確化されていない役割や責任

- 効率の悪いコミュニケーション方法

これらを見直し、簡素化することで、新たなリソースを獲得することなく、実質的なリソース増加と同等の効果を得ることができます。

3. 優先順位の明確化

限られたリソースでは、すべてのことを同時に行うことはできません。重要なのは、何に集中し、何を後回しにするか、あるいは何をやらないかを明確に決断することです。

「選択と集中」という言葉はよく聞かれますが、実際に実践するのは難しいものです。しかし、リソースに制約のある組織こそ、この原則を徹底すべきです。短期的な成果だけでなく、長期的な組織の成長に寄与する活動に優先的にリソースを配分することが重要です。

リソース調達力を高める方法

既存リソースを最大限に活用する一方で、組織の成長のためには新たなリソースを獲得する力も必要です。特に地方企業やスタートアップなど、ブランド力や資金力に制約がある組織では、以下のような方法でリソース調達力を高めることができます。

1. ビジョンの力を活用する

地方企業やスタートアップが優秀な人材を引きつけるためには、高い報酬だけに頼ることはできません。そこで重要になるのがビジョンの力です。

人は単にお金のためだけでなく、意義を感じる仕事に就きたいと考えています。特に地方企業においては、地域社会への貢献や、その地域ならではの価値創造など、都市部の企業にはない独自のビジョンを打ち出すことができます。

このビジョンを明確に言語化し、一貫して発信し続けることで、そのビジョンに共感する人材を引きつけることが可能になります。ビジョンに共感する人材は、必ずしも最高の報酬条件でなくても、その組織で働く意義を見出します。

2. 無料・低コストツールを徹底活用する

現代のビジネス環境では、多くの優れたツールが無料または低コストで利用可能です。これらを活用することで、限られた予算内でも高い生産性を実現できます。

例えば、コミュニケーションツール、プロジェクト管理ツール、マーケティングツール、顧客管理ツールなど、ビジネスのあらゆる側面をサポートするツールが利用可能です。

重要なのは、ツールを導入するだけでなく、組織に定着させ、最大限に活用することです。多くの組織では、利用可能なツールの機能の一部しか活用できていないケースが多いのです。

3. 外部ネットワークを構築する

リソースは必ずしも組織内部にある必要はありません。外部のネットワークを構築し、必要なときに適切なリソースにアクセスできる関係性を作ることも重要です。

- 地域の産学連携

- 業界団体やコミュニティへの参加

- 他社との戦略的パートナーシップ

- フリーランスや副業人材とのネットワーク

特に地方企業では、地域内の他企業や団体との協力関係が重要なリソースとなります。例えば共同での採用活動や研修プログラム、マーケティング活動などを通じて、単独では難しい取り組みが可能になります。

4. 地方ならではの魅力を最大化する

地方企業は、都市部の企業と単純に同じ条件で競争するのではなく、地方ならではの魅力を最大化することが重要です。

- 通勤時間の短さ

- 生活コストの低さ

- 自然環境の豊かさ

- 地域コミュニティとの密接な関係

- ワークライフバランスの充実

これらの魅力を明確に示し、ターゲットとなる人材(例えば、家族との時間を大切にしたい人、自然環境の中で暮らしたい人など)に訴求することで、都市部では得られない価値を提供できます。

バフをかける人材とは

ゲームの世界では、「バフ(Buff)」という用語があります。これは、味方のキャラクターの能力や状態を一時的に強化する効果を指します。ビジネスの文脈では、「バフをかける人材」とは、周囲のメンバーのパフォーマンスやモチベーションを高める効果を持つ人材と言えるでしょう。

バフをかける人材の特徴

バフをかける人材には、以下のような特徴があります:

1. ポジティブなエネルギーを生み出す

バフをかける人材は、困難な状況でもポジティブな姿勢を保ち、周囲にエネルギーを与えます。彼らはチームの雰囲気を明るくし、モチベーションを高める力を持っています。

2. 他者の成長をサポートする

バフをかける人材は、自分の知識やスキルを惜しみなく共有し、周囲のメンバーの成長をサポートします。彼らは他者の成功を喜び、チーム全体の向上に貢献します。

3. 協力的な姿勢を持つ

バフをかける人材は、個人の功績よりもチームの成功を優先します。彼らは自発的に協力し、必要なサポートを提供します。

4. 建設的なコミュニケーションを行う

バフをかける人材は、問題点を指摘する際も建設的なアプローチを取ります。批判ではなく、改善提案を行い、対話を通じて解決策を見出します。

5. 心理的安全性を創出する

バフをかける人材は、チームメンバーが安心して意見を述べたり、リスクを取ったりできる環境づくりに貢献します。彼らの存在により、メンバーは失敗を恐れずにチャレンジできるようになります。

バフをかける人材の価値

特に地方企業やスタートアップなど、リソースに制約のある組織では、バフをかける人材の価値は計り知れません。彼らは単に自分の役割を果たすだけでなく、組織全体のパフォーマンスを底上げする効果をもたらします。

実際、バフをかける人材が一人いるだけで、チーム全体の生産性や創造性が大きく向上することがあります。彼らはリソースの乗数効果を持ち、限られたリソースで最大の成果を生み出すことに貢献するのです。

デバフをかける人材の見分け方

一方、「デバフ(Debuff)」は、敵のキャラクターの能力や状態を弱体化させる効果を指します。ビジネスの文脈では、「デバフをかける人材」とは、周囲のメンバーのパフォーマンスやモチベーションを下げる効果を持つ人材を意味します。

デバフをかける人材の特徴

デバフをかける人材には、以下のような特徴が見られることがあります:

1. 否定的なコミュニケーションパターン

デバフをかける人材は、建設的な意見よりも批判や否定的なコメントが多い傾向があります。彼らは問題点を指摘することが得意でも、解決策の提案は少ないことが特徴です。

2. エネルギーを奪う存在

デバフをかける人材との会話や協業後、周囲のメンバーが疲弊感や消耗感を感じることがあります。彼らの存在によって、チームの活力が低下することがあります。

3. 責任転嫁の傾向

デバフをかける人材は、問題が発生した際に自分の責任を認めず、他者や環境のせいにする傾向があります。こうした態度は、チームの信頼関係を損ないます。

4. 情報や知識の独占

デバフをかける人材は、自分の知識やスキル、情報を共有せず、それを権力や優位性の源泉として利用することがあります。これにより、チーム全体の生産性が低下します。

5. 権威的・高圧的な態度

デバフをかける人材は、協力的なアプローチではなく、命令や強制によって物事を進めようとする傾向があります。このような態度は、他のメンバーの主体性や創造性を抑制します。

デバフ人材のリスク

高いスキルや経験を持っていても、デバフをかける人材がチームにもたらす悪影響は甚大です。特に地方企業やスタートアップのように、少人数で運営される組織では、一人のデバフ人材がチーム全体のパフォーマンスを大きく低下させることがあります。

重要なのは、スキルの不足とデバフは別問題だということです。スキルや経験は時間とともに獲得できますが、他者にデバフをかける傾向は、簡単には変わりません。むしろ、初期のスキルが多少不足していても、チームに良い影響を与える人材の方が、長期的には組織に大きな価値をもたらすことが多いのです。

面接での見分け方

採用面接では、以下のようなポイントに注目することで、デバフをかける人材を事前に見分けることができます:

- 過去のチーム経験について聞く:チームでの成功体験を語るとき、自分の貢献だけを強調し、他のメンバーの役割に言及しない場合は注意が必要です。

- 失敗体験の語り方をチェックする:失敗について質問したとき、責任を他者に転嫁したり、外部要因だけを挙げたりする場合は、責任感の欠如を示している可能性があります。

- 批判的な意見の表明方法を観察する:現状や前職についての批判が多く、改善案や解決策の提案が少ない場合は、ネガティブな影響を与える可能性があります。

- 他者からのフィードバックへの反応を確認する:フィードバックにどう対応するかを聞くことで、成長志向か防衛的かを判断できます。

- リファレンスチェックを徹底する:可能であれば、過去の上司や同僚からの評価を確認することも有効です。

ビジョンフィットとカルチャーフィットの重要性

特に地方企業やスタートアップにとって、採用において重視すべき要素が「ビジョンフィット」と「カルチャーフィット」です。これらは、長期的な組織の成功と成長に大きく影響します。

ビジョンフィットとは

ビジョンフィットとは、会社のビジョンと個人が目指す方向性が一致しているかどうかを指します。具体的には:

- 会社が実現しようとしている未来像に共感できるか

- 個人のキャリア目標と組織の方向性が合致しているか

- 組織の目指す方向(ビジョン)や、存在意義(パーパス)に共感できるか

ビジョンフィットがある人材は、単に仕事をこなすだけでなく、組織の目標達成に向けて主体的に行動します。特に困難な状況でも、ビジョンへの共感が原動力となり、高いモチベーションを維持することができます。

カルチャーフィットとは

カルチャーフィットとは、会社の価値観や行動規範、コミュニケーションスタイルなどの文化的側面と個人の特性が一致しているかどうかを指します。具体的には:

- 組織の価値観や判断基準に共感できるか

- 組織内のコミュニケーションスタイルに馴染めるか

- 意思決定のプロセスや方法に適応できるか

- 協働の方法や仕事の進め方が個人の好みと合致するか

カルチャーフィットがある人材は、組織内でストレスなく働くことができ、チームとの協働もスムーズに行えます。これにより、長期的な定着率も高まります。

なぜ地方企業でより重要なのか

地方企業やスタートアップでは、ビジョンフィットとカルチャーフィットがより重要な意味を持ちます。理由としては:

- 代替人材の確保が難しい:不適合が生じた場合、代わりの人材を見つけるのが難しい

- 組織規模が小さい:一人一人の影響力が大きく、不適合による悪影響が広がりやすい

- コミュニティとの関係性:地方では職場のメンバーが地域コミュニティでも関わることが多い

- 長期的な関係性:地方企業では長期雇用が前提となることが多く、フィットの重要性が増す

採用プロセスでの見極め方

ビジョンフィットとカルチャーフィットを見極めるためには、以下のようなアプローチが効果的です:

ビジョンフィットを見極める質問例

- 「私たちの組織のビジョンについて、どう思いますか?」

- 「あなたのキャリアにおいて最も重要な価値は何ですか?」

- 「5年後、10年後、どのような仕事をしていたいですか?」

カルチャーフィットを見極める質問例

- 「理想の職場環境はどのようなものですか?」

- 「これまでで最も働きやすかった環境とその理由を教えてください」

- 「チームで意見が対立した際、どのように対処しますか?」

面接だけでなく、実際の職場見学や既存メンバーとの交流の機会を設けることも、相互のフィット感を確認する上で有効です。

まとめ

マネジメントの本質は、与えられた条件の中で最大の成果を出す「やりくり」の技術です。特に地方企業やスタートアップなど、リソースに制約のある組織においては、以下の点が重要となります:

- 既存リソースの最大活用

- 人材の強みを活かす適切な配置

- 無駄の排除による実質的なリソース増加

- 明確な優先順位づけによる集中投資

- リソース調達力の向上

- ビジョンの力を活用した人材の引き寄せ

- 無料・低コストツールの徹底活用

- 外部ネットワークの構築と活用

- 地方ならではの魅力の最大化

- 人材の質と組織への影響

- バフをかける人材(周囲にポジティブな影響を与える人材)の重要性

- デバフをかける人材(周囲にネガティブな影響を与える人材)のリスク

- スキル不足とデバフは別問題という認識

- ビジョンフィットとカルチャーフィット

- 会社のビジョンと個人の志向の一致(ビジョンフィット)

- 組織文化と個人の特性の適合(カルチャーフィット)

- 特に地方企業における両フィットの重要性

地方企業やスタートアップが持続的に成長するためには、「理想の状態になったら成果を出す」という考え方ではなく、「今ある状態で成果を出し、その結果としてより良い状態に近づく」という発想が重要です。

また、バフをかける人材を集め、デバフをかける人材を避けることは、限られたリソースを最大化するための重要な戦略です。スキルの不足は時間とともに解消できますが、チームの雰囲気や文化を損なう影響は、修復に大きなコストがかかります。

最終的には、組織のビジョンと価値観に共感し、チームに前向きな影響を与える人材を中心に据えることで、リソースの制約を創造性と工夫で乗り越える組織文化を築くことができるでしょう。

「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)

つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director

リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。