ローカルグローススタジオは、「地方企業にスタートアップのような成長を」というテーマで、コンテンツ発信と支援サービスを展開しています。この記事では、実践的なビジネスノウハウを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。

「○○社に学ぶシリーズ」の第4弾として、今回取り上げるのは、福岡県北九州市を拠点とする株式会社クアンドです。2017年創業のクアンド社は、建設・製造現場向けのリモートコラボレーションSaaS「SynQ Remote(シンクリモート)」を提供するスタートアップですが、2024年12月に宮崎県の創業50年超の建設会社「南都技研」を完全子会社化しました。

前回までの3社を振り返ると、GENDA社は55件のM&Aを実行する買収のプロ、yutori社はM&Aされる側とM&Aする側の両方を経験、newmo社はタクシー業界のロールアップ戦略でした。今回のクアンド社は、SaaSスタートアップでありながら、自社プロダクトを武器にリアル事業(建設会社)を買収するという、これまでとは全く異なるアプローチを取っています。

本記事では、クアンドの成長戦略を「①なぜSaaSスタートアップが建設会社を買収するのか」「②創業50年の老舗が『ITスタートアップ』を選んだ理由」「③30歳元エンジニアが宮崎に移住 – PMIの実践」という3つの視点から分析し、地方の伝統的産業に携わる企業でも応用できる成長の原則を抽出していきます。

参考記事

ポイント① なぜSaaSスタートアップが建設会社を買収するのか

建設業が直面する構造的ギャップ

クアンド社がM&Aに踏み切った背景には、建設業界が抱える深刻な構造的問題があります。

労働力の激減と需要の増加:

- 建設業の労働者数は、2000年から2040年にかけて56%減少すると予測されています

- 一方で、建設投資額は2021年から2035年にかけて9兆円増加すると見込まれています

- インフラの寿命(約50年)が到来し、1970年代に整備された施設の更新需要が本格化

この「労働力の減少」と「需要の増加」というギャップは、単なる人手不足ではなく、労働力供給制約社会という構造的な問題なのです。従来の「採用を増やす」「残業で対応する」という解決策では、もはや対処できません。

SaaS単体の限界と「人手」を買う戦略

クアンド社は、建設現場向けのリモートコラボレーションツール「SynQ Remote」を提供しており、このツールにより現場の技術者の移動時間(約30%を占める)を削減できます。

しかし、SaaSツールを外部から販売するだけでは、以下の限界がありました:

SaaS単体の課題:

- 導入までに時間がかかる:現場の文化や業務フローを変えるには、膨大なコストと時間が必要

- 浸透に限界がある:外部のツールベンダーとして提案しても、本格的な業務改革まで踏み込めない

- 実験の場がない:自社プロダクトの改善や新機能開発において、リアルな現場でのテストが不足

そこでクアンド社が選択したのが、「貴重な人手(労働力)を持つ会社を自ら保有し、そこにテクノロジーを導入して労働力を増幅させる」という戦略でした。

テクノロジーで「5-10倍の生産性」を実現する

クアンド社は、南都技研の業務内容を分析した結果、SynQ Remoteやクアンドのテクノロジーを応用すれば5~10倍の生産性が上げられる可能性があることを初回面談で確認しました。

この「5-10倍」という数字は、単なる効率化ではありません。少ない人員で多くの案件に対応できるようになれば、需要増加に対応しながら、従業員の労働時間も削減できます。これは、建設業界全体が抱える「需要に応えられない」という問題を、根本から解決する可能性を秘めています。

買収した会社を「最高の実験場」にする

M&Aのもう一つの狙いは、買収した会社を自社プロダクトの「最高の実験場」にすることです。

外部の顧客企業にツールを導入する場合、どうしても「お客様」という立場になるため、本格的な業務改革や実験的な機能のテストには限界があります。しかし、グループ会社であれば:

- 新機能を先行導入し、フィードバックを即座に反映できる

- 失敗を恐れず、トライアンドエラーを繰り返せる

- 現場の本音を聞き、真の課題を抽出できる

- 成功事例を作り、外部顧客への営業材料にできる

南都技研は、クアンド社にとって単なる事業拡大の対象ではなく、プロダクト開発と事業成長の両輪を回すための重要な拠点なのです。

SaaSのコモディティ化への危機感

クアンド社がM&Aに踏み切ったもう一つの理由は、長期的な競争優位性の確保です。

ソフトウェア(SaaS)は、技術の進化とともにコモディティ化(差別化が難しくなること)するリスクがあります。AIやクラウド技術が普及し、似たようなツールが次々と登場する中で、「ツールだけ」では競争優位を保てなくなる可能性があります。

しかし、リアルな建設会社の経営権を持ち、テクノロジーでレバレッジされた労働力やオペレーションを持つことは、簡単に真似できない競争優位性につながります。これは、単なるソフトウェア企業ではなく、「リアル×テック」を融合した新しい産業プレイヤーになるという戦略的な判断なのです。

地方企業が学べること:「リアル×テック」の可能性

クアンド社の戦略は、地方企業にも大きな示唆を与えてくれます。

応用ポイント1:自社の強みに技術を掛け算する

クアンド社は「SaaSだけでは限界がある」と認識し、リアルな労働力という資産と組み合わせました。地方企業も、自社が持つリアルな強み(技術、人材、顧客基盤、地域ネットワーク)に、デジタル技術を掛け算することで、新しい価値を生み出せます。

例えば:

- 地方の製造業:熟練工の技術 × センサー・AIによる技術のデジタル化

- 地方の小売業:地域密着の接客力 × オンライン販売・CRMシステム

- 地方の建設業:現場のノウハウ × リモートコラボレーションツール

重要なのは、「デジタル化すれば良い」という単純な発想ではなく、自社のリアルな強みを活かすためのデジタル化という視点です。

応用ポイント2:「人手不足」を「技術でレバレッジする機会」と捉える

多くの地方企業は「人手が足りない」と嘆きますが、クアンド社は逆に「貴重な人手を持っている会社」に価値を見出しました。人手不足は問題ではなく、既存の人手を2倍、3倍に活用する技術を導入すれば、競争優位になるという発想の転換です。

地方企業でも:

- 属人化している業務をマニュアル化・システム化することで、1人でできる仕事量を増やす

- リモートツールを活用し、現場に行かなくても対応できる業務を増やす

- RPAやAIで定型業務を自動化し、人間は付加価値の高い仕事に集中する

応用ポイント3:「実験の場」を持つことの重要性

クアンド社が南都技研を「最高の実験場」と位置づけたように、新しい取り組みを試せる環境を持つことは重要です。

地方企業でも:

- 新しい製造プロセスを試す専用ラインを設ける

- 新しい接客スタイルを試す店舗を1つ選ぶ

- 新しい営業手法を試すチームを作る

本格展開する前に、小規模でテストできる「実験の場」を持つことで、失敗のリスクを最小化しながら、イノベーションを起こせます。

具体的な実践方法

- 自社の強みを棚卸しする

- 競合他社にない技術や人材は何か

- 地域での評判や顧客基盤はどうか

- デジタル化されていない暗黙知はないか

- デジタル化の可能性を探る

- 移動時間や確認作業など、削減できる時間はないか

- 属人化している業務を標準化できないか

- 遠隔でできる業務はないか

- 小規模に試す

- まず1つの部門や1つの案件で試す

- 効果を測定し、改善点を洗い出す

- 成功したら横展開する

ポイント② 創業50年の老舗が「ITスタートアップ」を選んだ理由

南都技研の背景 – 黒字でも廃業を検討する矛盾

南都技研は、1970年創業の測量・補償コンサルタント事業を手掛ける企業です。創業から55年が経過し、以下の特徴を持つ優良企業でした:

南都技研の状況:

- 創業50年超の老舗企業

- 10年以上連続で黒字経営

- 優秀な有資格者が多数在籍

- 公共事業での豊富な実績

- 従業員10数名、売上1-2億円規模

しかし、代表取締役の多田佳充氏(当時68歳)は、後継者不在という課題を抱えていました。黒字で順調に事業が回っているにもかかわらず、後継者がいないために廃業を検討せざるを得ない。この矛盾こそが、日本の建設業界が抱える深刻な問題なのです。

1970年代に設立された建設業者の多くが、創業者の引退時期(70歳前後)を迎えており、第三者承継問題が業界全体で顕在化しています。

同業大手ではなく、ITスタートアップを選択

南都技研には、クアンド社以外にも買収の提案がありました。具体的には、同業の大手企業A社からも提案があったのです。

通常、M&Aでは「同業の大手企業に買収してもらう」方が、事業の継続性や従業員の雇用維持の観点から安心と考えられます。しかし、多田社長はクアンド社を選びました。

多田社長がクアンド社を選んだ理由:

多田社長は、クアンド社の下岡CEOとの面談で、こう感じたといいます:

「この業界はもう何十年も変わっていないが、あなたたちなら変えてくれるのではないかという希望が持てる」

単に会社を売却して引退するのではなく、業界の新しい未来をここから作っていきたいという想いが、ITスタートアップという「普通ではない選択肢」を選ぶ決め手となったのです。

同業他社の傘下に入れば、既存のやり方が踏襲され、業界は変わらない。しかし、クアンド社のようなテクノロジー企業と組むことで、業界全体を変革できるかもしれない。多田社長は、経済条件だけでない、ロマンと期待を重視したのです。

また、多田社長は、クアンドとの協業が、女性を含めた若い人材が働きやすく魅力のある環境作りを行い、全国的に問題化している担い手不足の解消に一役担うことを確信しています。

クアンド社の「現場理解」が信頼を生んだ

では、なぜ多田社長は、ITスタートアップであるクアンド社に「業界を変えてくれる」という期待を持てたのでしょうか。

その理由の一つは、クアンド社の代表・下岡純一郎氏の背景にあります。

下岡CEOの経歴:

- 実家が祖父の代から建設設備業を営む

- 自身も父の建設会社の取締役を兼任

- P&Gで工場の生産管理、海外工場のライン立ち上げ・開発に従事

- 博報堂コンサルティングでブランディング・マーケティングのコンサル業に従事

- 2017年(30歳)でクアンドを創業

下岡氏は、単なるITエンジニアではなく、建設業界の現場を肌で知る経営者です。実家の建設会社の「技術者不足」という悩みを見て、「移動時間がもったいない」という課題感からSynQ Remoteを開発しました。

また、クアンド社は創業期から建設・製造現場のコンサルティングやツール開発を行っており、現場の文化や泥臭いオペレーションに対する深い理解を持っています。この「現場理解」があったからこそ、多田社長は「この人たちなら、現場のことを分かってくれる」という信頼を寄せることができたのです。

このポイントについては、以下の記事でもトップが現場を理解する重要性について詳しく記載しています。

社員の反応 – 驚きから期待感へ

M&Aが決定した後、南都技研の社員全員に買収の事実が伝えられました。

従業員の平均年齢は55歳。長年同じ会社で働いてきた彼らにとって、「会社が売却される」というニュースは大きな衝撃だったはずです。

しかし、クアンド社からの説明を聞くうちに、社員の反応は変化していきました。最初は驚きがあったものの、説明を聞くうちに期待感で溢れている状況になったといいます。

社員が期待を持てた理由:

- 業界を変革するビジョン:単なる買収ではなく、業界全体を変える挑戦であることが伝わった

- 働き方の改善:ITツールの導入により、業務負荷が減り、働きやすくなる期待

- 若い人材の参入:業界に若い人材が入ってくる可能性(実際に30歳のPMI担当者が移住)

- 会社の存続:後継者不在で廃業の危機だったが、会社が続くという安心感

このように、M&Aは「会社が売られる」というネガティブなイベントではなく、「会社が生まれ変わる」ポジティブなイベントとして受け入れられたのです。

地方企業が学べること:事業承継の新しい選択肢

南都技研とクアンド社の事例は、事業承継に悩む地方企業に新しい選択肢を示しています。

応用ポイント1:同業者だけが承継先ではない

事業承継というと、「同業の大手企業に買収してもらう」「親族内で継ぐ」という選択肢が一般的です。しかし、南都技研のように「業界を変えてくれる異業種企業」という第三の選択肢もあります。

地方企業でも:

- 自社の事業領域に関心を持つITスタートアップを探す

- 地域の若手経営者との対話を増やす

- 商工会議所や金融機関に「異業種での承継」を相談してみる

同業者の傘下に入れば安定するかもしれませんが、イノベーションは起きにくいでしょう。一方、異業種と組むことで、業界全体を変える可能性が生まれます。

応用ポイント2:「ロマン」を語れる承継先を選ぶ

多田社長が重視したのは、経済条件だけでなく「業界を変えてくれる」というロマンでした。単に「高く買ってくれる」だけではなく、「自分が育てた会社を、次の時代にふさわしい形で発展させてくれる」という期待を持てる相手を選ぶことが重要です。

応用ポイント3:従業員への丁寧な説明

M&Aは、従業員にとって大きな不安を伴います。しかし、南都技研のように、ビジョンや具体的な施策を丁寧に説明することで、不安を期待に変えることができます。

具体的な説明内容:

- なぜこの会社を承継先に選んだのか

- 今後どのように会社が変わっていくのか

- 従業員の雇用や待遇はどうなるのか

- 新しい技術でどう働きやすくなるのか

具体的な実践方法

- 承継先の選択肢を広げる

- 同業者だけでなく、異業種も含めて検討

- IT企業、コンサル企業、ファンドなど多様な相手と対話

- 「自社の事業をどう発展させてくれるか」を重視

- ビジョンの共有

- 単なる金額交渉ではなく、将来ビジョンを語り合う

- 従業員や地域への配慮を確認する

- 長期的な関係性を重視する

- 従業員とのコミュニケーション

- M&A決定後、速やかに全従業員に説明

- 不安や質問に丁寧に答える

- 新しい経営陣と従業員の対話の場を設ける

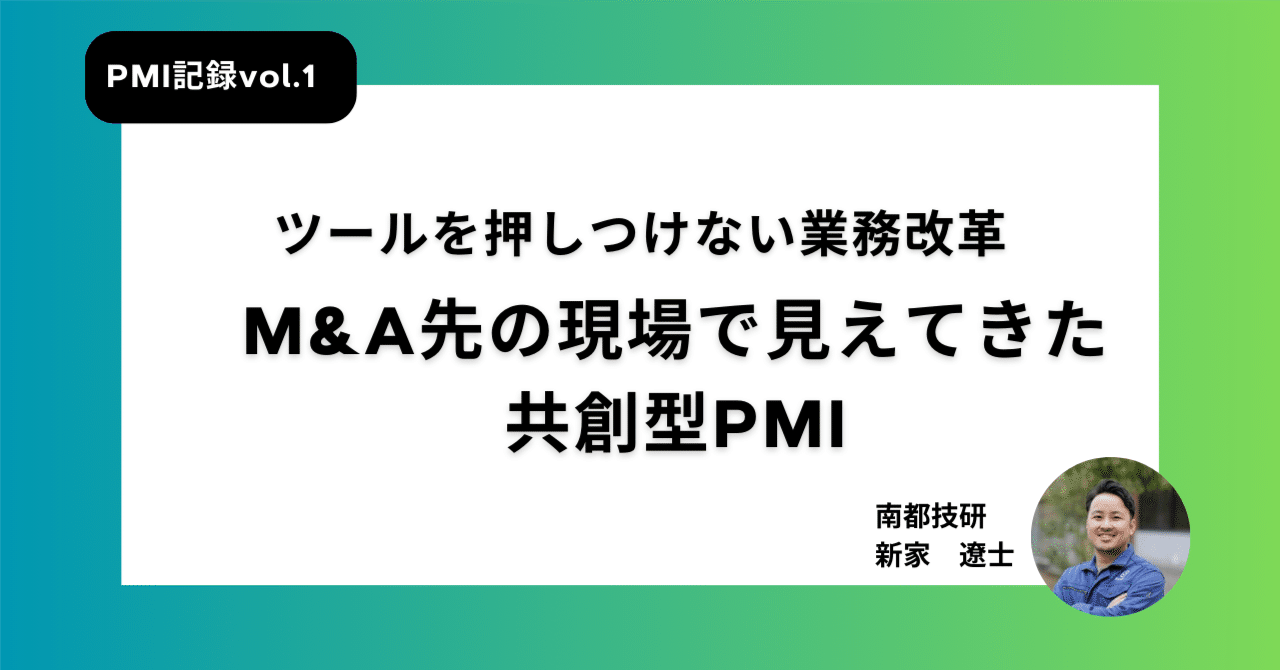

ポイント③ 30歳元エンジニアが宮崎に移住 – PMIの実践

PMI担当者が単身で宮崎に乗り込む

M&Aが完了した後、最も重要なのがPMI(Post Merger Integration:買収後統合)です。クアンド社は、このPMIに独自のアプローチを取りました。

PMIの体制:

- クアンド社の元エンジニアでPM(プロジェクトマネージャー)を担当していた新家遼士氏(30歳)が南都技研に転籍

- 新家氏は宮崎県に単身で移住

- 平均年齢55歳の南都技研の社員の中に、30歳の若手が飛び込む形

通常、M&A後のPMIは本社から数名の管理者を派遣し、定期的に訪問するスタイルが一般的です。しかし、クアンド社は「転籍」という形を取り、新家氏を完全に南都技研の一員としました。

この決断により、新家氏は南都技研の業務を表面的に理解するのではなく、「中の人」として本質的に理解することができました。

このポイントについては、以下の記事でもGENDA社の「最初の100日」の取り組みについて詳しく記載しています。

最初の1ヶ月 – 徹底的に「業務を知る」

転籍後の最初の1ヶ月、新家氏は何をしたのでしょうか。答えは、徹底的に「業務を知る」ことです。

新家氏が取り組んだこと:

- 入札案件の検索

- 図面作成

- 書類提出

- 現場での測量作業の同行

南都技研の業務は、紙、Excel、会話ベースで進んでおり、確認は紙を印刷して手渡すことが基本でした。また、同じ情報を複数の書類に転記するなど、“人力でなんとかしている”場面が多かったのです。

新家氏は、この1ヶ月で「どこに非効率があるのか」「どの業務が自動化できるのか」を肌で感じ取りました。ITツールを外部から提案する場合とは異なり、実際に自分でその業務を経験することで、本質的な課題が見えてきたのです。

「共創での進化」 – 押し付けない技術導入

新家氏がPMIで最も重視したのは、「一緒に考え、一緒に作り、巻き込んでいく”共創での進化”」というアプローチです。

従来の失敗パターン:

- ITコンサルが一方的にシステムを導入

- 現場の声を聞かず、使いにくいツールを押し付ける

- 「使いこなせない」と現場が抵抗し、定着しない

新家氏のアプローチ:

- 一方的にツールを押し付けるのではなく、小さくても良いから、効率化された動くものを見せる

- 現場の「これは便利だ」という実感を引き出す

- 「これならこんなこともできる?」という新しいアイデアを引き出す

このアプローチにより、ITツールが「遠いもの」ではなくなり、現場から積極的にアイデアが出るようになりました。

具体的な成果 – 議事録50%削減、入札案件検索90%削減

新家氏のPMIは、具体的な成果として表れています。

成果1:議事録作成の効率化(50%削減)

- 従来:会議後に手作業で議事録を作成

- 改善:AI文字起こし/要約を活用

- 効果:50%の工数削減、内容の残し忘れを防止、他メンバーへの共有も迅速化

成果2:入札案件の検索業務(90%削減)

- 従来:毎日、複数のサイトを巡回して手動で入札案件を検索

- 改善:UiPath(RPAツール)を活用して自動化

- 効果:90%の時間削減、高頻度での案件チェックが可能に

これらの数字は、単なる「効率化」ではありません。削減された時間を、より付加価値の高い業務(提案書作成、顧客対応、技術開発など)に振り向けることができるのです。

「内部からの導入」の優位性

クアンド社のPMIが成功した最大の理由は、「内部からの導入」という点にあります。

外部からツールを売る場合:

- 現場は「押し付けられた」と感じる

- 使いこなせないと「ツールが悪い」と批判される

- 継続的な改善が難しい

内部から導入する場合:

- 新家氏は「同僚」として受け入れられる

- 「一緒に便利にしよう」という協力関係が築ける

- 使いにくい点があれば、すぐに改善できる

- 成功体験が積み重なり、次の改善への意欲が生まれる

南都技研の社員は、平均年齢55歳にもかかわらず、システム導入への抵抗感が少なかったといいます。その理由は、現場の作業員たちが「業務を変えたいという思いはあったが、ツールの選定や導入、定着させるための知識や時間が不足していた」という状況だったからです。

新家氏という「味方」が内部に入ったことで、長年の課題を解決するチャンスが訪れたのです。ITツールは「便利さ」を実感し、非常にポジティブに受け入れられています。

今後の展開 – 新サービスの立ち上げ

PMIの成果は、既存業務の効率化にとどまりません。2025年6月には、南都技研による家屋調査DXサービスが開始されました。これは南都技研の新家氏が中心となり、LP(ランディングページ)も作成したサービスです。

これは、M&Aによるグループ化を経て、現場起点の新しい取り組みが生まれた好例です。クアンド社の技術と南都技研の現場知識が融合し、新しい価値が創出されているのです。

地方企業が学べること:PMIの実践的アプローチ

クアンド社のPMI事例は、地方企業が他社を買収する際、あるいは自社を変革する際にも応用できる原則を示しています。

応用ポイント1:変革のリーダーを現場に送り込む

クアンド社が新家氏を転籍させたように、変革を推進するリーダーは、本社から定期的に訪問するのではなく、現場に常駐させることが重要です。

地方企業でも:

- 他社を買収した場合、本社から若手人材を1名派遣し、買収先企業に常駐させる

- 新しい店舗や営業所を立ち上げる際、本社から経験者を派遣する

- 変革プロジェクトのリーダーは、現場に机を置く

「たまに来る本社の人」ではなく「いつもいる仲間」として認識されることで、信頼関係が生まれ、変革がスムーズに進みます。

応用ポイント2:最初の1ヶ月は「業務を知る」ことに徹する

新家氏が最初の1ヶ月を「業務を知る」ことに費やしたように、変革のリーダーは、まず現場の業務を徹底的に理解することが重要です。

具体的には:

- 実際に現場の業務を体験する(製造、接客、営業など)

- 業務フローを図解し、ボトルネックを特定する

- 従業員にヒアリングし、困りごとを聞き出す

この期間を経ずに、いきなりシステムを導入しようとすると、現場の反発を招きます。まずは「現場のことを理解している」という信頼を得ることが先決です。

応用ポイント3:小さな成功を積み重ねる

新家氏が「小さくても良いから、効率化された動くものを見せる」ことを重視したように、大きな変革を一気に進めるのではなく、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

実践方法:

- まずは1つの業務(議事録作成など)だけをデジタル化する

- 効果を実感してもらう

- 「次はこれもやりたい」という声を引き出す

- 徐々に範囲を広げていく

応用ポイント4:「共創」の姿勢を持つ

新家氏の「一緒に考え、一緒に作り、巻き込んでいく」というアプローチは、あらゆる変革プロジェクトに応用できます。

重要なのは:

- 「変革は現場のため」という姿勢を示す

- 現場の意見を尊重し、柔軟に計画を修正する

- 成功したら現場を褒め、失敗したら一緒に改善策を考える

一方的な押し付けではなく、現場と一緒に作り上げていく姿勢があってこそ、変革は定着します。

具体的な実践方法

- 変革リーダーの選定と派遣(M&A後すぐ)

- 技術に詳しく、コミュニケーション能力の高い若手を選ぶ

- 現場に常駐させる(週1回の訪問では不十分)

- 期間は最低6ヶ月~1年

- 最初の1ヶ月(業務理解期間)

- 実際に現場の業務を体験する

- 業務フローを図解する

- 従業員全員と1対1で対話する

- ボトルネックと改善余地を特定する

- 2ヶ月目以降(小さな改善の積み重ね)

- 最も効果が出やすい1つの業務から着手

- 1ヶ月以内に成果を出す

- 成功事例を社内で共有

- 次の改善テーマを現場と一緒に選ぶ

- 6ヶ月後(新サービス・新事業の検討)

- 既存業務の効率化が進んだら、次のステップへ

- 現場の知見と技術を融合した新サービスを検討

- 小規模にテストし、本格展開を判断

M&Aをすぐに行わない企業でも使える – クアンドの成長原則の応用

ここまでクアンド社のM&A戦略とPMIを見てきましたが、「うちの会社はまだM&Aを検討する段階ではない」と感じる経営者も多いでしょう。しかし、クアンド社の成長原則は、M&Aを行わない企業にも応用できる普遍的な要素を含んでいます。

原則1:「リアル×テック」で競争優位を築く

クアンド社が「SaaS単体では限界がある」と認識し、リアルな労働力と組み合わせたように、地方企業も自社のリアルな強みにデジタル技術を掛け算することで、新しい価値を生み出せます。

地方企業への応用

デジタル化は目的ではなく手段です。「とりあえずDXしよう」ではなく、「自社のどの強みを、どう増幅するか」という視点が重要です。

例:

- 老舗和菓子店:職人の技術をデジタル化し、オンライン教室を開催

- 地方の運送会社:配送ネットワークとAI配車システムを組み合わせ、効率化

- 地方の工務店:施工ノウハウをデータベース化し、リモート相談サービスを展開

原則2:「人手不足」は「技術でレバレッジする機会」

クアンド社が「貴重な人手を持っている会社」に価値を見出したように、人手不足は問題ではなく、既存の人手を2倍、3倍に活用する技術を導入すれば、競争優位になるという発想の転換が重要です。

地方企業への応用

「人が足りない」と嘆く前に、「今いる人の生産性を2倍にできないか」と考えましょう。

具体的には:

- 移動時間を削減(リモートツール、オンライン商談)

- 定型業務を自動化(RPA、AI)

- 属人化を解消(マニュアル化、動画マニュアル)

原則3:「小さな成功」を積み重ねる

新家氏が「小さくても良いから、効率化された動くものを見せる」ことを重視したように、大きな変革を一気に進めるのではなく、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

地方企業への応用

いきなり全社でシステムを導入するのではなく:

- 1つの部門だけで試す

- 1つの業務だけをデジタル化する

- 1ヶ月以内に成果を出す

- 成功したら横展開する

原則4:「共創」で現場を巻き込む

新家氏の「一緒に考え、一緒に作り、巻き込んでいく」というアプローチは、あらゆる変革プロジェクトに応用できます。

地方企業への応用

トップダウンで「明日からこのシステムを使え」と命令するのではなく:

- 現場の困りごとをヒアリングする

- 一緒に解決策を考える

- 現場から「これは便利だ」という声を引き出す

- 成功したら現場を褒める

まとめ:リアルな強みを持つ企業こそ、テクノロジーで飛躍できる

クアンド社の成長戦略から学べることは、M&Aという手法の巧みさだけではありません。その根底には、規模や業種を問わず応用できる普遍的な成長原則があります。

1. SaaS単体の限界を認識し、「リアル×テック」で競争優位を築く

ソフトウェアだけでは差別化が難しくなる中、リアルな資産(人材、技術、顧客基盤)とテクノロジーを融合することで、長期的な競争優位を築けます。

2. 「労働力供給制約」を「レバレッジの機会」と捉える

人手不足は問題ではなく、テクノロジーで既存の人手を2倍、3倍に活用できれば、それ自体が競争優位になります。5-10倍の生産性向上は、夢物語ではなく、具体的な目標です。

3. 事業承継に「異業種との組み合わせ」という選択肢を持つ

同業者だけが承継先ではありません。自社の事業を次の時代にふさわしい形で発展させてくれる、異業種のパートナーを選ぶことで、業界全体を変革できる可能性が生まれます。

4. PMIは「共創での進化」 – 現場と一緒に作り上げる

一方的な押し付けではなく、現場の声を聞き、小さな成功を積み重ね、一緒に変革を作り上げていくことが、定着の鍵です。議事録50%削減、入札案件検索90%削減という具体的成果は、この姿勢から生まれました。

5. 「最高の実験場」を持つことの重要性

新しい取り組みを試せる環境を持つことで、失敗を恐れずイノベーションを起こせます。買収した会社、新設した部門、パイロット店舗など、「実験の場」を意識的に作ることが成長を加速させます。

クアンド社の取り組みは、「地方の建設業は成長の余地がない」という先入観を覆すものです。むしろ、デジタル化が遅れている産業、人手不足に悩む産業ほど、改善の余地が大きく、テクノロジーとの掛け算で劇的に成長できるチャンスがあるのです。

地方の伝統的産業に携わる経営者の皆さまにとって、クアンド社の事例は「自分たちの会社でも、まだまだできることがある」という希望を与えてくれるでしょう。重要なのは、「人手不足だから成長できない」という諦めではなく、「人手不足を解決する技術を導入すれば、競争優位になる」という発想の転換です。

「ビジネス知の機会格差をなくす」という私たちのミッションに向けて、これからも実践的で価値ある情報を発信していきます。この記事の内容について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

執筆者 : 佐久間 一己 (さくま かずき)

つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカルグローススタジオ Director

リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店を設立。BtoB事業でWEBメディアを立ち上げオーガニック流入を3か月で20倍に伸ばすなど、シード/シリーズAの知名度・ブランドが乏しい時期のマーケティング手法を地方企業向けにアレンジします。